Eine neue tragbare Anlage

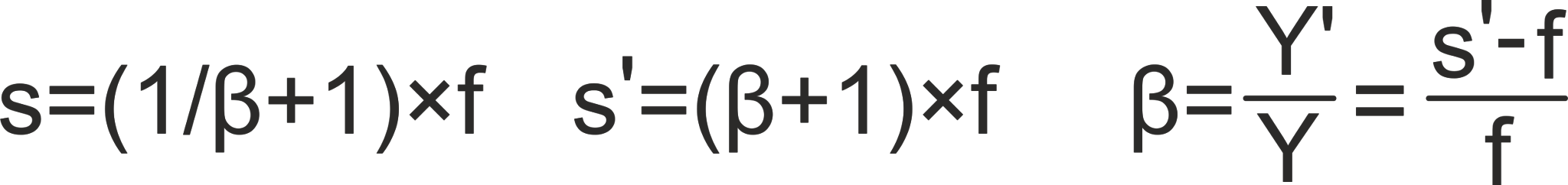

Das Prinzip der portablen Lichtschranke hat sich seit 15 Jahren hervorragend in der Praxis bewährt. Obwohl für Flugfotos gedacht, kann die Anlage aber auch für statische Objekte eingesetzt werden. Ob mit oder ohne Blitz, das Foto ist dank der Lichtschranke immer perfekt punktscharf. Gerade bei Flugfotos stellte sich aber heraus, daß sie zwar für kleine Insekten ideal geeignet ist, nicht aber für größere. Der Grund liegt im »Bildfenster«, das mit ca. 6x4 cm² recht klein ist. Diese Größe kommt nicht von ungefähr, sie resultiert direkt aus den Linsengleichungen

wobei ß der Abbildungsmaßstab, s die

Gegenstandsweite, s' die Bildweite und f die Brennweite ist (gibt man probeweise

ß=0 für Unendlich ein, erhält man wie erwartet s'=f und s=∞, für ß=1 ergibt sich

s=s'=2f).

wobei ß der Abbildungsmaßstab, s die

Gegenstandsweite, s' die Bildweite und f die Brennweite ist (gibt man probeweise

ß=0 für Unendlich ein, erhält man wie erwartet s'=f und s=∞, für ß=1 ergibt sich

s=s'=2f). Limitierender Faktor für den realen Aufbau ist die Bildweite s', die von der Auszugsverlängerung des Zentralverschlusses plus Auflagemaß der Kamera vorgegeben wird. Im Falle einer Nikon-DSLR mit dem Auflagemaß 46,5mm (für die das Rig ursprünglich ausgelegt w

ar), einer Auszugsverlängerung des

Verschlusses von 55mm und 10mm durch das Objektiv kommen wir auf eine Bildweite

von 111,5mm. Mit f=80mm ergibt sich ein Abbildungsmaßstab ß≈0,4 und eine Gegenstandsweite s=280mm. Für

einem APS-C-Sensor resultiert das in einer Bildbreite von 23,6mm/0,4=59mm und

einer Bildhöhe von 15,8/0,4=39,5mm. Die einfachste Lösung für ein größeres

Bildfeld wäre natürlich eine Kamera mit Kleinbild-Sensor. Auf »einem Schlag«

würde sich das Bildfeld auf ca. 6x9cm² vergrößern, ohne daß irgendetwas an der

Konstruktion geändert werden müßte.

ar), einer Auszugsverlängerung des

Verschlusses von 55mm und 10mm durch das Objektiv kommen wir auf eine Bildweite

von 111,5mm. Mit f=80mm ergibt sich ein Abbildungsmaßstab ß≈0,4 und eine Gegenstandsweite s=280mm. Für

einem APS-C-Sensor resultiert das in einer Bildbreite von 23,6mm/0,4=59mm und

einer Bildhöhe von 15,8/0,4=39,5mm. Die einfachste Lösung für ein größeres

Bildfeld wäre natürlich eine Kamera mit Kleinbild-Sensor. Auf »einem Schlag«

würde sich das Bildfeld auf ca. 6x9cm² vergrößern, ohne daß irgendetwas an der

Konstruktion geändert werden müßte.Für den angedachten Einsatzbereich ist das aber immer noch etwas wenig, so daß nach einem anderen Weg gesucht wurde. Der Einsatz einer kürzeren Brennweite war im Falle einer Nikon-DSLR mit ihrem großen Auflagemaß nicht möglich. Mit dem Einzug der spiegellosen Kameras mit ihrem viel kleineren Auflagemaß hat sich die Situation aber grundlegend geändert.

Eine neue Konstruktion sollte von diesen Möglichkeiten profitieren. Wichtigste Änderung war ein im 3D-Drucker hergestelltes Gehäuse für den PQS-Verschluß, das auf minimale Auszugsverlängerung optimiert wurde. Zusammen mit dem kleinen Auflagemaß der A6000 von nur noch 18mm wurde damit der Einsatz eines Objektivs mit 60mm Brennweite möglich. Der resultierende Abbildungsmaßstab lag bei ß=0,2, womit sich mit einem APS-C-Sensor das Bildfeld in Breite und Höhe verdoppelte. Der Blick von oben zeigt den Unterschied. Rechts die »alte« Konstruktion, links die neue. Obwohl die Gesamtbreite gleich blieb, hat sich die Bildbreite verdoppelt.

Um Gewicht zu sparen, wurde auf die acht Mignon-Akkus für die beiden Blitzgeräte verzichtet. Stattdessen werden diese aus dem 12V-Akkupack mitversorgt. Eine kleine und leichte Elektronik übernimmt die verlustarme »Halbierung« der Versorgungsspannung von 12V auf 6V. Sie liefert auch die 7A, die beim gleichzeitigen Einschalten der entladenen Blitzgeräte auftreten. Der Ruhestrom (2xBlitz, Lichtschranke) wurde mit 94mA gemessen. Zusammen mit dem leichteren PQS-Gehäuse reduziert sich damit das Gewicht von 3400g auf 2975g, eine Ersparnis von 425g.

Der halbierte Abbildungsmaßstab resultierte im »Gewinn« einer Blendenstufe. Während bisher Bl. 11 und Teilleistungsstufe 1/128 der Blitze korrekt war, konnte nun die Leistung auf die letzte Stufe 1/256 reduziert werden. Womit natürlich auch die Blitzdauer auf nur noch 20µs sank.

Die neue Anlage wurde an Heuschrecken und Schmetterlingshaften getestet. Durch das viermal größere Bildfeld waren wesentlich weniger Hüpfer »angeschnitten« als vorher und auch die Schmetterlingshafte paßten sehr gut ins Bildfeld. An die Anlage kann aber nur die Sony A6000 angesetzt werden, und das auch nur mit einem Abstand von 1mm zwischen Griffstück und PQS-Gehäuse. Die EOS M6 II stößt mit ihrem vorgezogenen Gehäuse neben dem Auslöser ganz knapp an den Zentralverschluß an.

Jetzt paßt der Schmetterling ins Bildfeld

Objektiv Schneider Apo-Componon 4/60

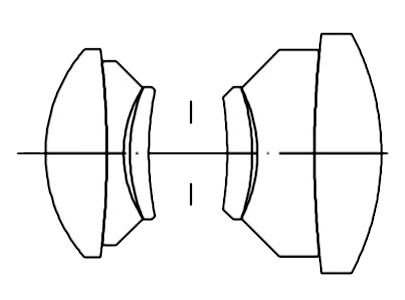

Das Objektiv Apo-Componon 4/60 ist einige Worte wert, denn

es stellt eine der besten Linsen dar, die es derzeit für diesen

Einsatzzweck gibt. Konzipiert ist es als 6-linsige Konstruktion, die lt.

Hersteller für einen ABM von 1:20 bis 1:1 gerechnet ist. Der hier

angewandte ABM von 1:5 liegt also voll im grü nen Bereich.

nen Bereich.

Anders als die Ausführungen für die

Dunkelkammer kommt die vorliegende Version in der plastikfreien

Ganzmetallfassung B-V (auch Makro-Iris genannt). Sie ist für den robusten

Industrieeinsatz gedacht und besitzt kein Anschraubgewinde, sondern den

sog. V38-Anschluß. Das ist eine Schwalbenschwanz-Fassung,  für die es spezielle M42-Adapter gibt. Der Vorteil ist die

absolut vibrationssichere Konstruktion und die Möglichkeit, das Objektiv in die

richtige Position zu drehen. Da es diesen V38-Anschluß auf beiden Seiten

besitzt, kann es nach Abnahme der vorderen Abdeckung auch umgedreht benutzt

werden.

für die es spezielle M42-Adapter gibt. Der Vorteil ist die

absolut vibrationssichere Konstruktion und die Möglichkeit, das Objektiv in die

richtige Position zu drehen. Da es diesen V38-Anschluß auf beiden Seiten

besitzt, kann es nach Abnahme der vorderen Abdeckung auch umgedreht benutzt

werden.

Zur Messung der optischen Leistung wurde das Programm

MTF-Mapper benutzt. Dazu wurde ein Testchart namens

»lensgrid«, das spezielle Anordnungen von trapezförmigen Testformen und kleinen

Alignment-Figuren besitzt, zusammen mit der Sony A6000 fotografiert. Das

spezielle Testchart wird direkt von MTFMapper zur Verfügung gestellt

und kann auf dem Laserdrucker ausgedruckt werden. Die leicht geneigten

Kanten der Testformen erzeugen leider auf einem normalen

Laserdrucker deutlich sichtbare Stufen, die der Genauigkeit der Auswertung

abträglich sind. Deshalb wurde es in der Größe A4 auf einer HP

Indigo für den Digitaldruck ausgedruckt, die nicht nur eine wesentlich

höhere Auflösung besitzt, sondern auch auf glattweißes Kunstdruckpapier

druckt.

Das Chart muß absolut plan und rechtwinklig zur optischen Achse

liegen. Damit es voll auf den Sensor »paßt«, ist ein ABM von ca. 1:12

erforderlich, der einen Abstand von etwa 90cm bedingt.

Nach der

Ausrichtung von Kamera und Chart wurden sechs Fotos bei Blende 4-22

angefertigt. MTFMapper akzeptiert neben JPGs auch die ARW-Files, die

wegen der fehlenden Aufbereitung durch die Kamera bevorzugt werden sollten. Vor

dem Einlesen der Dateien müssen noch einige Parameter gesetzt werden, damit das

Programm zu schlüssigen Ergebnissen kommt.

Nachdem die Dateien

eingelesen wurden, muß als erstes die Anzeige der »chart-orientation«

kontrolliert werden. Wenn hier etwas nicht stimmt, muß die Ausrichtung von

Kamera bzw. Testchart korrigiert werden.

Hat alles funktioniert, stellt MTFMapper die ermittelten Ergebnisse zur

Verfügung. Die beiden wichtigsten Anzeigen sind »annotated« und »lensprofile«.

Erstere ist quasi das Abbild des Testcharts, bei dem alle Testformen auf jeder

Seite mit dem MTF50-Wert versehen sind. Die Zahlen sollten die Farbe Oliv

besitzen, bei Gelb oder Rot sind schon die Rohdaten nicht

optimal.

Clickt man eine Zahl an, wird die zugehörige MTF-Kurve angezeigt,

also der Kontrast über die Linienfrequenz. Das könnte man für jeden Punkt

wiederholen, was allerdings ziemlich langwierig und nicht sehr eingängig

ist. Deshalb gibt es als Zusammenfassung »lensprofile«, womit sich der

Verlauf des Kontrasts in sagittaler und radialer Richtung darstellen

läßt.

Man sieht, daß bei der Offenblende 4 der Kontrast in der Bildmitte fast linear abfällt. Der wichtige MTF50-Wert liegt bei 971Lp, ein sehr guter Wert. An der Nyquist-Grenze, der mit 2000 Lp maximal sinnvollen Auflösung der A6000, beträgt der Kontrast immer noch 17,8%. Selbst bei dieser extrem hohen Auflösung wären Strukturen noch gut sichtbar. In der Bildecke sieht es erwartungsgemäß nicht ganz so gut aus, der 50%-Wert des Kontrasts liegt aber auch hier bei ausgezeichneten 684Lp. An der Nyquist-Grenze sinkt er auf 4,7%, womit sich Strukturen bei der Maximalauflösung vielleicht noch erahnen lassen.

Bei Blende 8 nähern sich beide Kurven an. Die MTF50-Werte sinken absolut gesehen ein wenig und auch in der Bildmitte sinkt der Kontrast an der Nyqist-Grenze auf immer noch beachtliche 12,8%. In der Bildecke sorgt die Abblendung sogar für bessere Ergebnisse, hier steigt der Kontrast bei der maximalen Auflösung sogar auf 8,8%. Insgesamt ein sehr ausgewogenes Bild bei der Arbeitsblende.

Zum Vergleich noch Blende 16. Hier verlaufen beide Kurven nahezu parallel, allerdings läßt der Kontrast bei allen Frequenzen nach. An der Nyquist-Grenze sinkt er auf nahezu Null, d.h., bei der höchstmöglichen Auflösung sind keine Informationen mehr sichtbar.

Damit man diese Prozedur nicht an jedem Punkt explizit durchführen muß, kann man sich mit »lensprofile« den Verlauf des Kontrasts von der Bildmitte bis zum Bildrand anzeigen lassen. MTFMapper erlaubt die Vorgabe von drei Kontrastwerten, üblicherweise 10%, 20% und 40%.

Bei Offenblende und niedriger Auflösung liegt der Kontrast sehr

hoch und bleibt konstant von der Bildmitte bis zum Rand. Bei den

beiden höheren Auflösungen ist er niedriger und sinkt ganz leicht zum

Rand hin ab.

Bei Blende 8 sinkt der Kontrast bei allen drei Auflösungen nur

unwesentlich ab, bleibt aber bis zum Bildrand nahezu konstant.

Bei Blende 16

geht der Kontrast bei hoher Auflösung sichtbar zurück, bleibt

aber konstant bis zum Bildrand.

Insgesamt fast schon »Traumkurven« für ein nahezu perfektes Objektiv. Die Ursache dafür dürfte im großen Bildkreis des Objektivs zu suchen sein, der mit einem Durchmesser von 60mm für Mittelformat geeignet ist. Der vergleichsweise winzige APS-C-Sensor liegt weitab vom Rand, wo sich die Bildfehler zuerst zeigen.